勝田 和雄さん(97歳) 昭和3年2月6日生まれ

昭和3年(1928年)2月6日生まれの勝田和雄さんは、現在97歳。江東区・扇橋で生まれ育ち、今も同じ地に暮らしておられます。5人兄弟の4番目として生まれ、幼い頃は負けず嫌いのガキ大将。近所の友達と戦争ごっこに夢中になっていたそうです。

父母ともに医師で、父は大きな病院を経営。ところが、戦時中の強制疎開で、押上から東陽町までが対象となり、ご両親の病院も含めて建物はすべて取り壊されてしまいました。

東京大空襲、炎の竜巻の中で

昭和20年3月10日。東京大空襲の日、当時17歳の勝田さんは、小名木川の上空に現れた大きな炎の竜巻に巻き込まれてしまいました。見上げた瞬間、体がふわりと浮き上がり、そのままおよそ200メートル先の扇橋二丁目の交差点まで飛ばされたのです。不思議なことに、落ちた瞬間も“ふわり”と着地。奇跡的に大きな怪我はなかったそうです。

幼少期の家庭には蓄音機があり、音楽はいつも身近な存在でした。小学生の頃から舞踊団で日本舞踊やバレエを「戦争のことはあまり思い出したくない」と話す勝田さん。しかし、この経験がその後の人生の強さにつながっていくのです。

〜学び直しと新たな道〜代用教員から物理学への道

空襲で家を失った後、母の実家がある新潟県・西山へ身を寄せました。そこでは、「教師をやらないか」と誘われ、小学校で物理を教える代用教員として3年間勤めます。

理科が得意だったこともあり、先輩教員の勧めで本格的に物理を学ぶことを決意。厳しい受験を突破して、20歳を過ぎてから東京物理学校(現・東京理科大学)に入学し、昭和26年に卒業されました。

測量技師から発明家へ

卒業後は、国際航業で測量技師として地図作成の仕事に携わり、約40年勤めあげました。その後、60歳を過ぎて独立。代表取締役として新たな挑戦を始めました。

カラー印刷の技術相談を受けた際、「三原色で紫色を作れないか?」という難題に挑戦。一睡もせず1週間研究を重ね、ついに“紫色”の再現に成功。これにより「ストリッピングカラーフィルム」の特許を取得し、社内から「物理学者」の称号が贈られたのです。

〜第二の人生で輝く〜 詩吟と漢詩、そしてマラソン支援

70歳で仕事を辞め、「やりきった」と感じた勝田さんは、友人の勧めで詩吟を始め、さらに4〜5年前からは漢詩にも挑戦。コンクールで3位に入賞するなど、多彩な才能を開花させています。

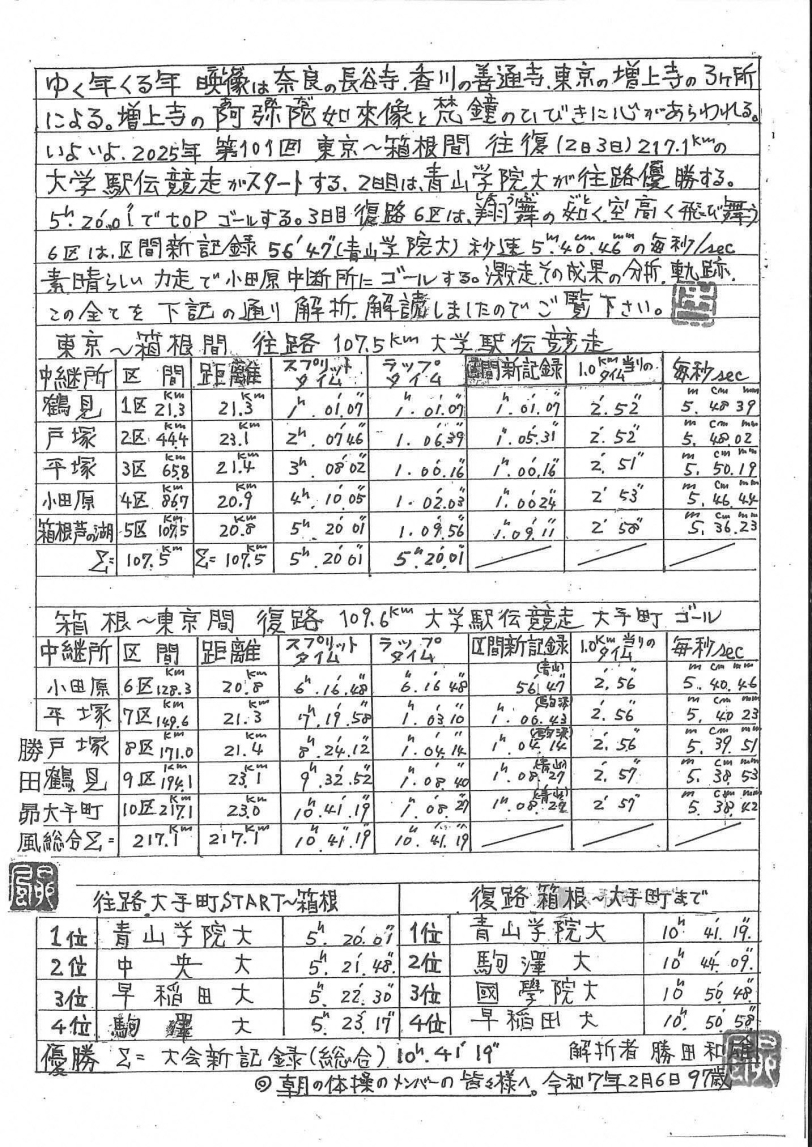

また、江東マラソンクラブではリーダーとしてボランティア参加。物理の知識を活かし、方位学や三角関数を使って、ランナーの動きやスクワットによる膝・腰への負荷を計算するなど、理論的なサポートを行ってきました。

東京マラソンを陰で支えた提言

第1回東京マラソンでは応募者多数により抽選が行われました。より多くの参加者が走れるよう、スタート地点での人数配置や動きの計算を行い、東京都に論文を提出。その提言が採用され、当初3万人の定員が3万6千人に拡大されることに。東京都から感謝状も贈られました。

〜信頼と笑顔を胸に〜

戦火をくぐり抜け、研究と仕事に情熱を注ぎ、第二の人生でも自分らしく、何事も真剣に一生懸命生きる勝田さん。その生き様は、まさに“生涯現役”という言葉がぴったりです。

最後に、勝田さんが大切にしている言葉を紹介します。

「信頼と笑顔。為せば成る。為さねば成らぬ、何事も。」

元気の秘訣は! みんなでやる毎朝のラジオ体操から

「やっぱりね、みんなと一緒に体を動かすのは気持ちがいいよ」。

朝のスタートは猿江公園時計台の前でのラジオ体操から。江東マラソンクラブのメンバーが中心でご近所の方も加わって20名くらいが集まって、仲良く楽しくやっているそうです。ラジオ体操第一・第二をそれぞれ2回ずつ、まずはCDに合わせて、次はNHKラジオの放送に合わせて。

特に仲間と集まって一緒に行うラジオ体操の時間は、1日の大切な活力源。「一人でやるのもいいけれど、やっぱりみんなと息を合わせて動くと元気が出るんですよ」と笑顔を見せます。

体を動かすことは若いころからの習慣。88歳のときには区の体力測定会で総合1位に輝き、その時の金メダルはいまでも大切な宝物。日々の運動の励みにしているそうです。

週に1回は、のんびりと自宅から荒川まで片道約1時間半のウォーキング。帰りは疲れすぎないよう電車で帰宅。歩く時間は心と頭の整理の時間でもあり、趣味の漢詩づくりにも活かされています。プロ顔負けの腕前で、漢和辞典や図書館を活用し、必ず自分の頭で考えることを大切にしているとか。

食事も健康の秘訣。1日2回、腹八分目を心がけ、油ものやお肉は控えめに。その代わり毎日欠かさず魚を取り入れているとのこと。

「頭・体・手・足、全部使って元気に楽しく!」

それが勝田さんのモットー。これからも、仲間と一緒に体を動かし、学び、暮らしを楽しんでいきます。